|

Zu Beginn des 19. Jahnhunderts

verlief der Vekehr größtenteils noch immer über die seit dem

Mittelalter oder der Frühzeit bestehenden, niemals genau

erfassten, geschweige denn in Karten gezeichnete oder

beschilderte, manchmal von Bauern oder der Obrigkeit

willkürlich verrammelten, oft nur bei Einheimischen

bekannten unbefestigten natürlichen Landwege und

Ortsverbindungswege - trotz der zu dieser Zeit stark

ansteigenden Bevölkerung, Gewerbe, Bergbau und lokaler

Kleinindustrie wie Töpfer- und Schmiedewaren.

Hessen war zu dieser Zeit in mehrere, wirtschaftlich und

verkehrstechnisch ungünstig geschnittene und auf Dauer nicht

lebensfähige Kleinstaaten zersplittert. Die Fürsten hatten

nur soweit Interesse am Straßenbau, als dies zu miltärischen

oder Postzwecken diente, trotz vollmundiger Bekundungen auch

den "Commertz" fördern zu wollen.

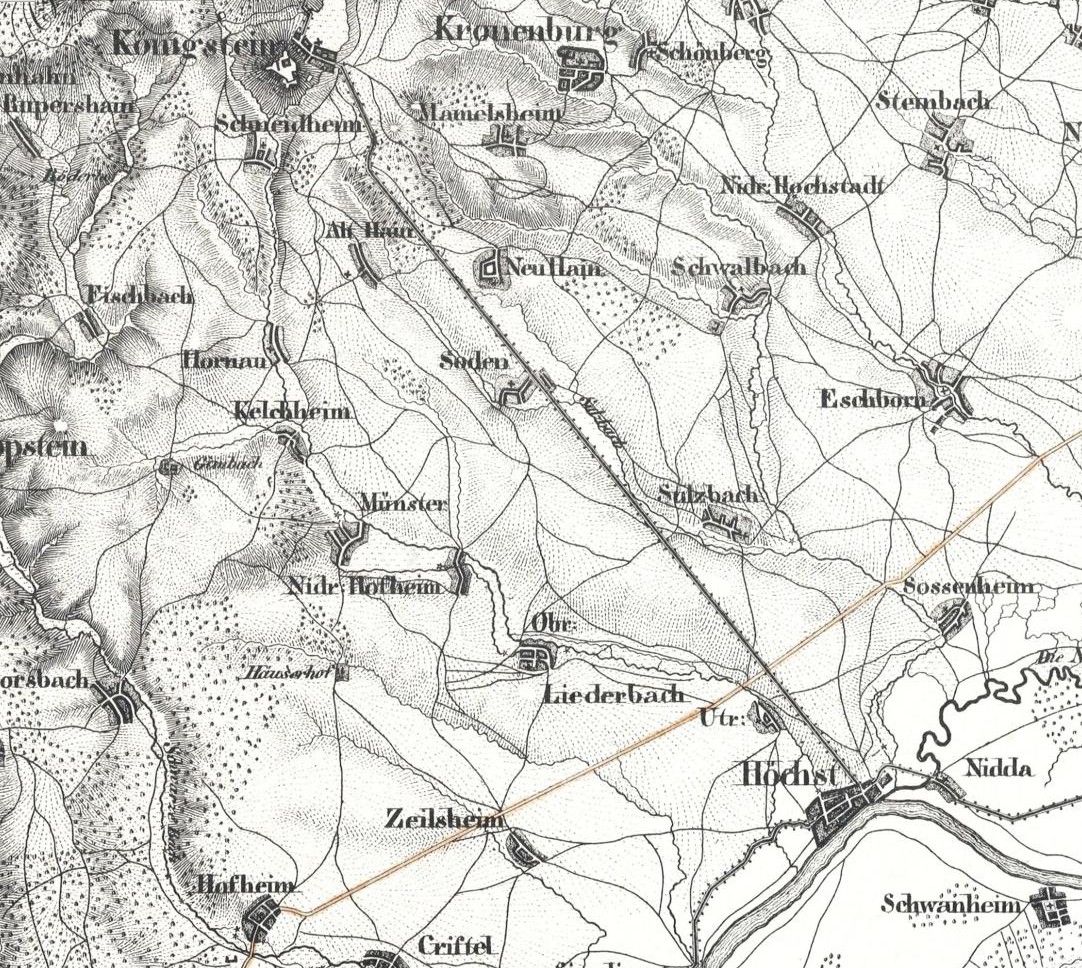

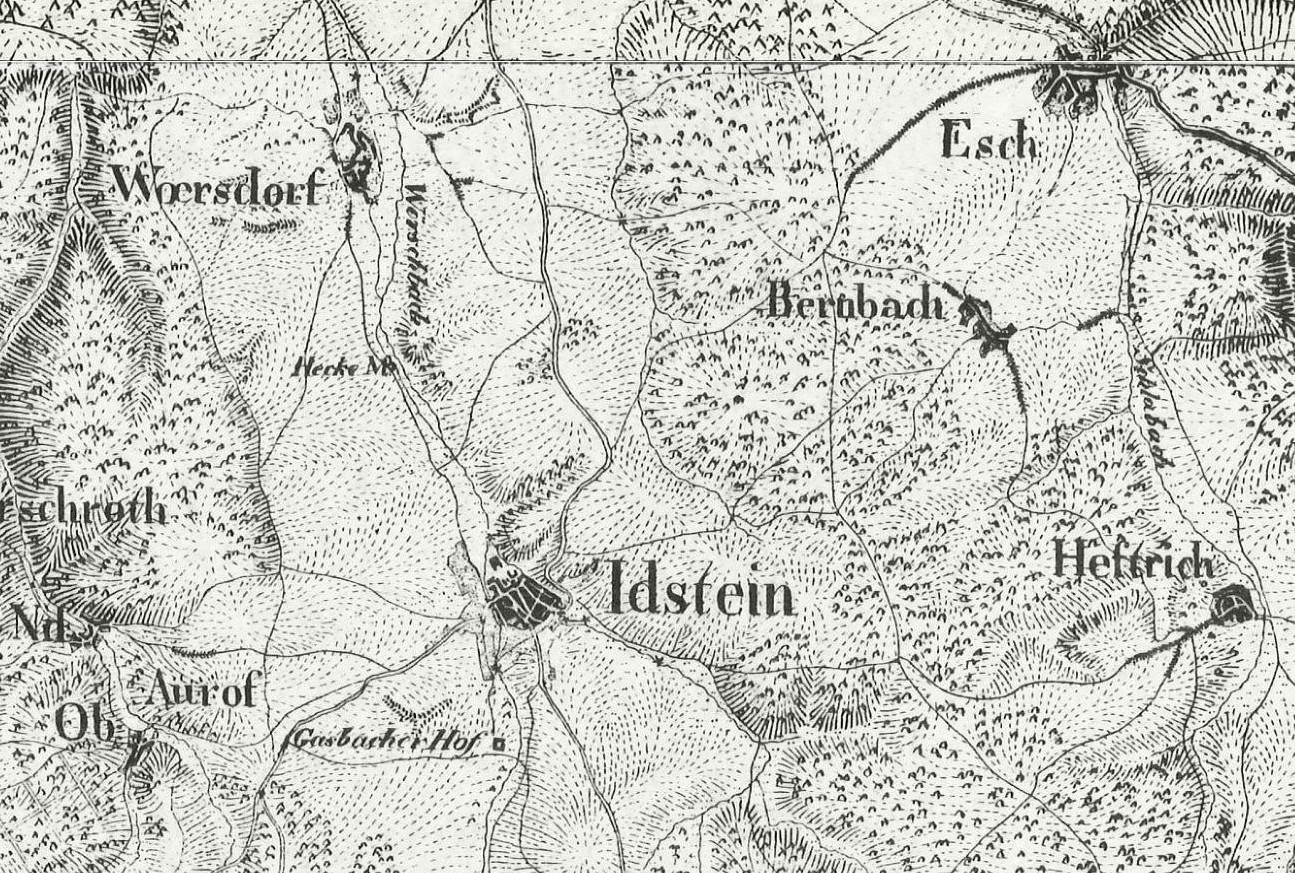

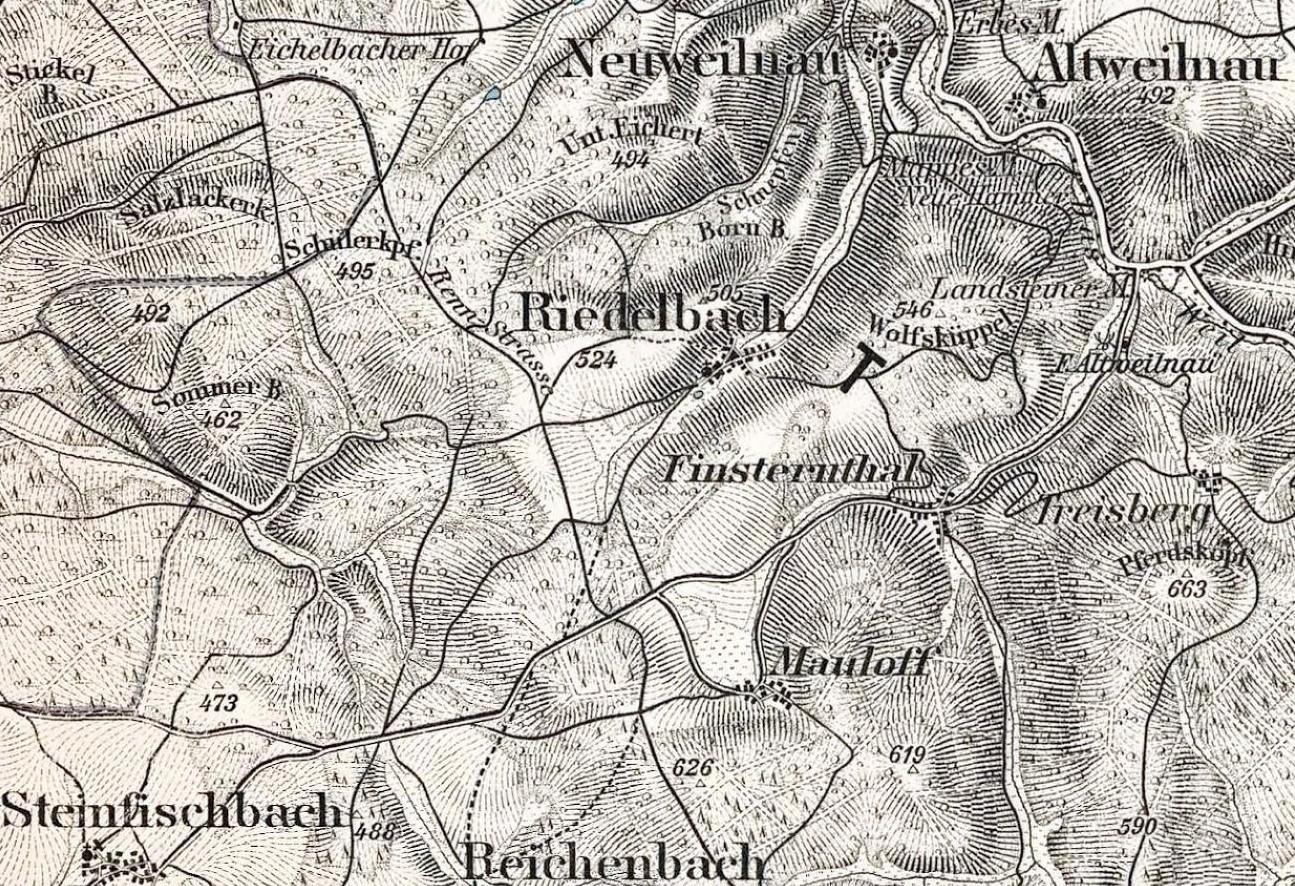

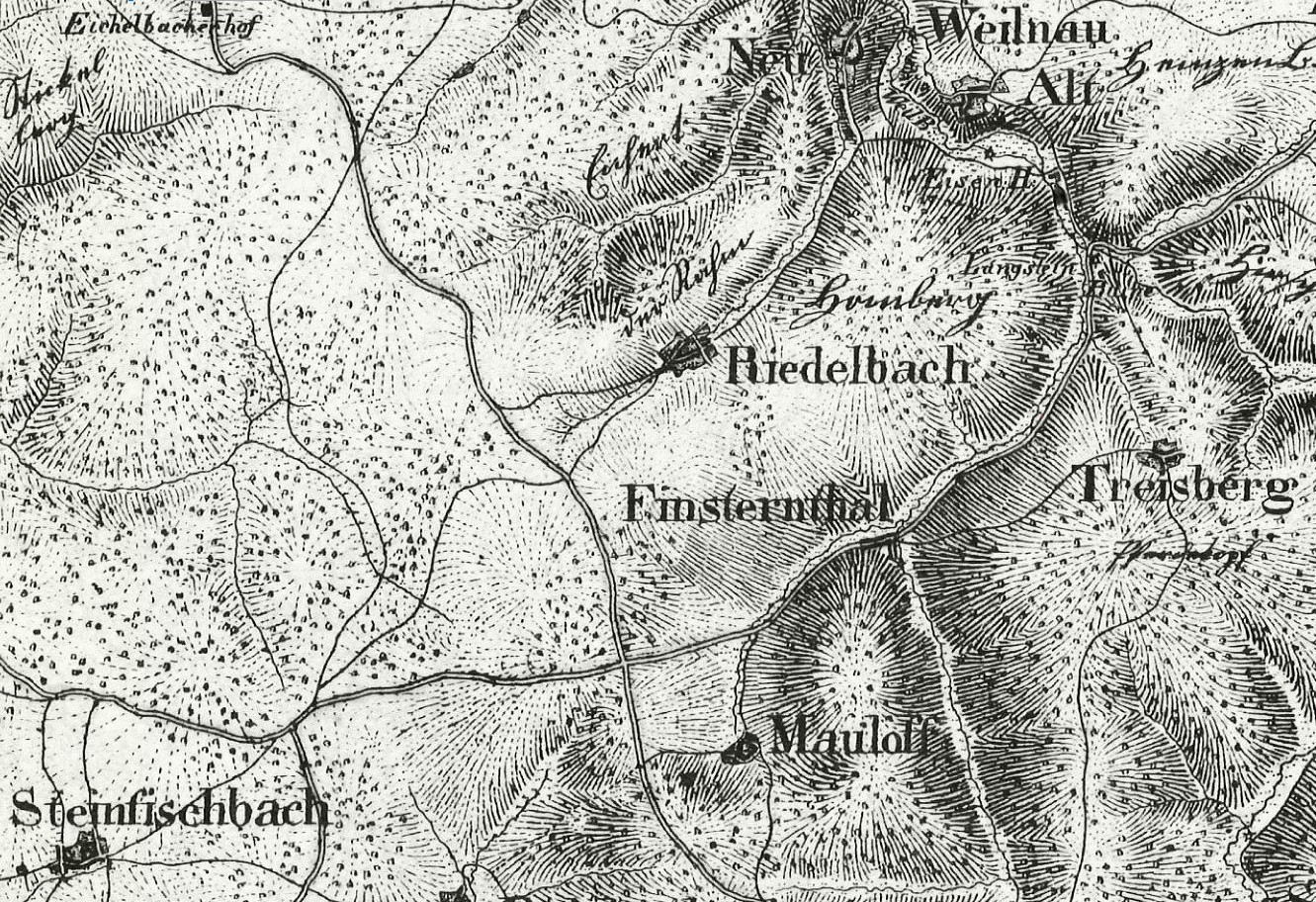

Hinweise über die vorhandenen "gebauten Straßen" (Chausseen)

in unserem Gebiet liefert am zuverlässigsten die Preußische

Generalstabskarte 1:86.400 (PGK), sowie die Karten

der Tranchot-Müffling'schen Landesaufnahme.

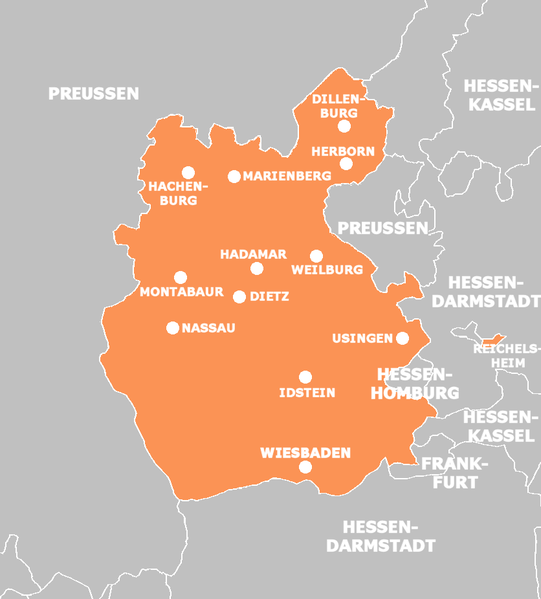

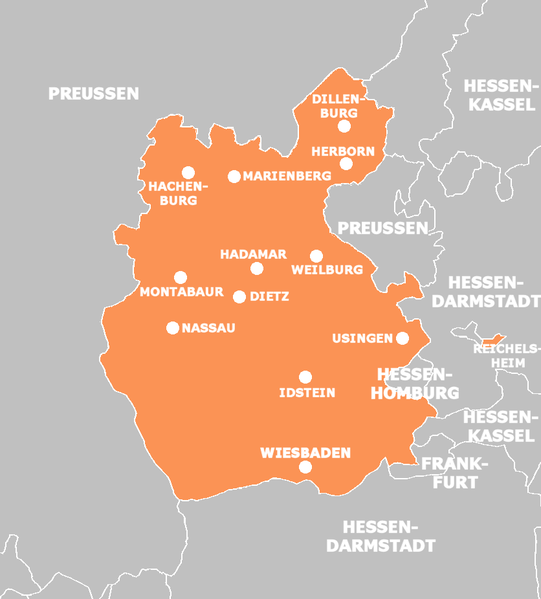

Die Karte links zeigt das Herzogtum Nassau. Bei

seiner Gründung 1806 hatte das Gebiet rd. 303.000 Einwohner.

Obwohl die größten "Städte" darin sehr klein waren - Wiesbaden

(5.000) und Limburg (2.600) - war das

spätere Kernland Hessens mit rd. 62 Einwohner/qm. mäßig,

nicht dünn besiedelt. Der ganz überwiegende Teil der

Nassauischen Bevölkerung lebte also in Dörfern, was aber

nicht bedeutete, dass er auch als landbesitzender Bauer ein

Auskommen hatte. Aus der Not heraus waren die meisten

Kleinbauern und Kleinhandwerker oder Tagelöhner zugleich.

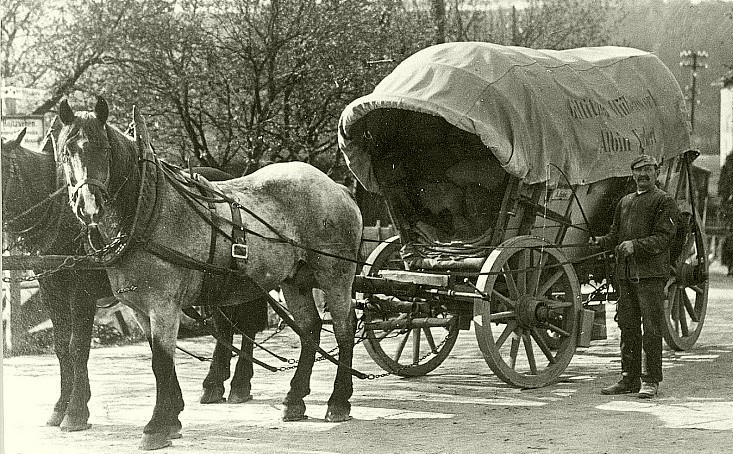

Als Zugtiere in der Landwirtschaft verwendete man die

Milchkühe, von denen man in der Regel nicht mehr als zwei

besaß. Ochsen für die Feldarbeit zu haben kündete von

Wohlstand, der Besitz von Pferden von Reichtum. |